程志魁(1927-2013)导弹部队“种子”部队首批军事长官

他见证二炮诞生:1966年6月30日,西北导弹发射场烈日当空。当程志魁正紧张地指挥“东风1号”发射准备时,一架银白色专机降落——周恩来总理竟利用出国回京间隙亲临视察。面对这位从延安炮校走出的团长,总理笑着问:“你以前搞炮兵,现在干导弹,是不是该叫“二炮”了?”

这句玩笑般的对话,最终定格为中国战略导弹部队的正式名称。而这位见证历史的指挥员,早已在战火中淬炼了二十余年。

一、战火青春:从抗战士兵到炮兵先锋

1942年6月,16岁的程志魁怀揣家国情怀加入八路军,开启了贯穿半个世纪的军旅生涯。在抗日军政大学的课堂上,他埋下军事救国的种子;冀中平原的反扫荡战斗中,他初尝战火洗礼。

1945年,他随延安炮校开赴东北,在牡丹江穆棱的林海雪原中一边参与土改,一边清剿土匪。一次剿匪战斗中,他身负重伤,被评定为七级战伤,却仍坚持冲锋在前。解放战争时期,他从四野炮兵连长成长为营长,在四平、辽沈、平津等十余场战役中屡立战功,手中的火炮成为撕开敌阵的利刃。

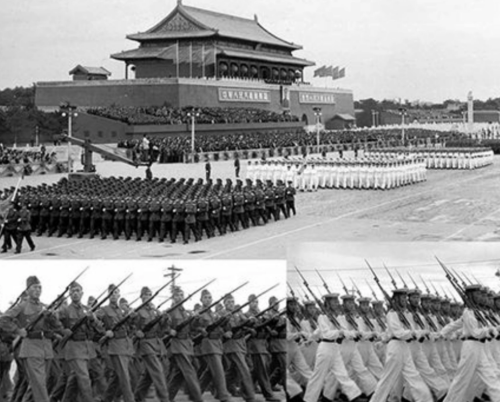

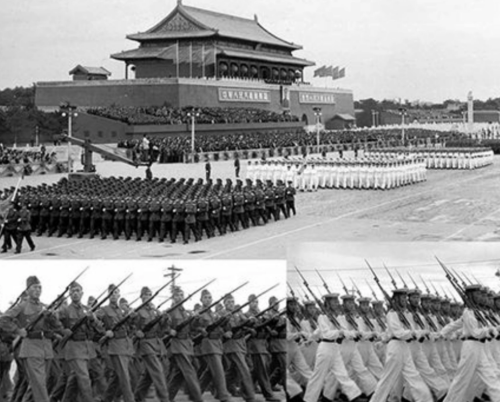

1950年,朝鲜战场的严寒吞噬着生命。程志魁率领炮兵部队跨过鸭绿江,在零下三十度的阵地上精准打击美军装甲集群。归国后,他两度率领炮兵团走过天安门广场——1955年与1956年的国庆阅兵式上,他麾下的122加农炮、152加榴炮方队威武雄壮,彰显着新中国炮兵的力量。

二、导弹奠基:“种子部队”的首任长官

1958年,炮击金门的硝烟未散,程志魁接到一项特殊任务:从炮兵前线调任西安炮兵学校,学习“1059”导弹技术。这一年,他38岁,从零开始钻研尖端科技,成为中国首批导弹指挥员中的一员。

1961年,他受命组建第八〇四营并担任营长,这支队伍正是导弹部队“老五营”种子部队之一。没有教材就手写笔记,没有经验就反复推演,他带领官兵在荒漠中搭建起首个导弹基本作战单元。1966年那次改写历史的发射任务中,面对总理的询问,他既紧张又坚定地汇报:“部队训练近一个月,保证万无一失!”

当导弹精准命中目标时,总理起身鼓掌的瞬间,成为他一生最珍贵的记忆。而总理提出的“严肃认真,周到细致,稳妥可靠,万无一失”十六字方针,至今仍是火箭军的工作铁律。

三、精神传承:深藏功名的将门家风

1967年,程志魁作为先进模范代表,受到毛泽东、周恩来等党和国家领导人的亲切接见。此后二十年间,他历任第二炮兵某基地参谋长、副司令员,见证着导弹部队从无到有、从弱到强。这位战功赫赫的将军,始终保持着军人的质朴。当年在西北发射场,他主动放弃营房,带领官兵住帐篷锤炼作风;

离休后,他极少提及过往功绩,连儿子都只从团史馆的讲解中才知晓父亲的传奇。其子从二炮学院毕业后,被分配到程志魁组建的老部队,当战友惊讶于他对历史的熟悉时,他才轻声说:“这些,我父亲早就告诉我了”。

离休后,他极少提及过往功绩,连儿子都只从团史馆的讲解中才知晓父亲的传奇。其子从二炮学院毕业后,被分配到程志魁组建的老部队,当战友惊讶于他对历史的熟悉时,他才轻声说:“这些,我父亲早就告诉我了”。

四、丰碑永远矗立

2017年,“第二炮兵”正式更名为“火箭军”,但程志魁与周总理的那段对话,早已镌刻在中国战略力量发展的史册中。从冀中反扫荡的青年战士,到导弹部队的奠基者,他用一生践行着“献了青春献终身”的誓言。

如今,当东风系列导弹划破长空时,我们不该忘记:这支大国重器的起点,凝结着程志魁们的鲜血与汗水。他们是真正的国之脊梁,把个人生命融入了民族复兴的征程。

2017年,“第二炮兵”正式更名为“火箭军”,但程志魁与周总理的那段对话,早已镌刻在中国战略力量发展的史册中。从冀中反扫荡的青年战士,到导弹部队的奠基者,他用一生践行着“献了青春献终身”的誓言。

如今,当东风系列导弹划破长空时,我们不该忘记:这支大国重器的起点,凝结着程志魁们的鲜血与汗水。他们是真正的国之脊梁,把个人生命融入了民族复兴的征程。